——记甘肃省会宁县改革开放40年 “家长楷模” 焦如琏

焦国廷

编者按:黄土地的耕者,状元县的长者,一生垄亩四时奔忙,供孩子成才是信仰,岁月压弯腰身,搭成儿女圆梦的桥梁。

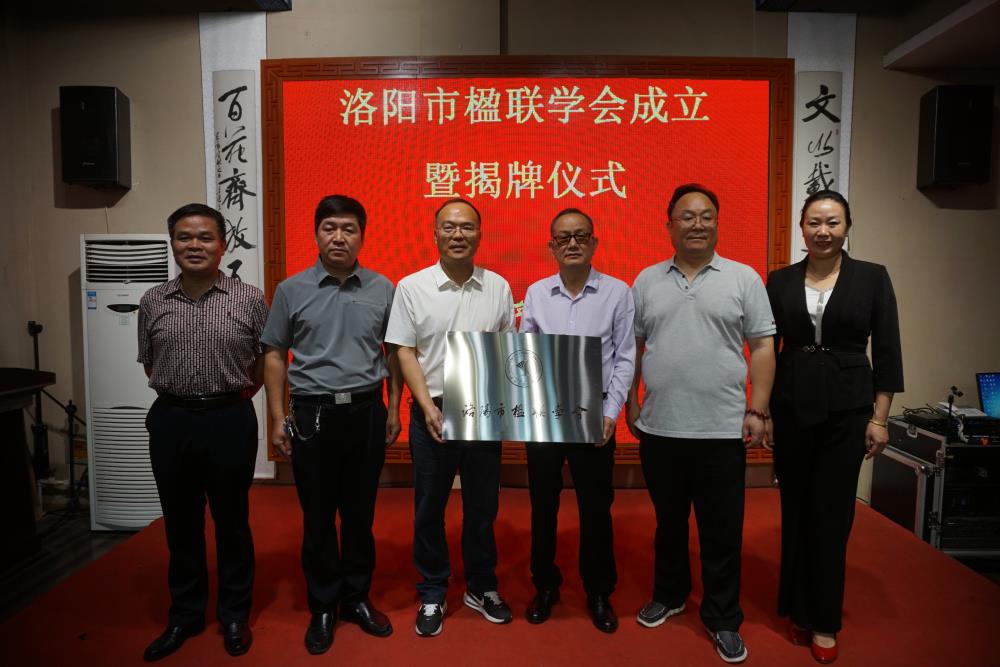

我的父亲焦如琏是会宁县翟家所镇焦河村土生土长的农民。2018年,父亲被评为会宁县改革开放40年“家长楷模”之一。

父亲是“上过中央电视台”的人。20世纪90年代初,《甘肃日报》《辽宁青年》等媒体先后报道了父亲供我们五兄妹上学,四位考上大学的事迹。1995年夏天,中央电视台《东方时空》栏目做了一期关于会宁教育的电视专题片-《甘肃有个状元县》,那期节目中有两位家长接受采访,父亲是其中一位。当时采访的记者是中央电视台的陈耀文先生,他听说父亲年轻时唱过秦腔,就让父亲吼几句秦腔。父亲没有吼秦腔,因为年轻时总是扮演“旦角”,所以就唱了一首西北民歌《花儿与少年》。妹妹记得,在她小的时候,父亲就是唱着这首歌哄她入睡的。妹妹说:“每当听到这首歌,我都会感动得流泪。”电视节目播出后,父亲的歌声传遍了大江南北。

父亲喜欢唱歌,但并不多说话,对过往的其他事一直保持沉默。他经常提及的是奶奶的善良、大伯父的勤劳、二伯父的学识文采,以及他们三兄弟之间深厚的感情。母亲比父亲小6岁,是中华人民共和国成立后读完高中的,白桢先生是母亲的班主任老师。后来一直从事教育工作的王汉英、赵达人都是母亲的同班同学。我妹妹在上高中时生病了,由于看病的钱不够,母亲曾向在会宁县教育局工作的老同学王汉英借了40元钱。前年冬天,母亲赶到兰州对我们兄妹说:“听说你王汉英叔叔在兰州子女家居住,我也老了,要把他的钱还了,不然就带到墓地里去了。”当母亲拨通他女儿的电话时,听到那边的哽咽声,说一个月前,她父亲王汉英已经去世了。母亲一时惊愕,半天说不出话来。过了一会给我们说:“你们兄妹几个去看望一下你王叔的老伴吧!”后来,王汉英妻子去世,我们兄妹都去参加了她的葬礼。

记得在我上小学一年级的时候,班里所有的同学趴的是土桌,坐的是土凳。一天清晨,我们正在校园早读,看见几辆解放牌卡车停在了校门口,父亲从车上跳下来,让校长组织教师卸车。后来,在父亲与母亲聊天时得知,水利工程解散时,主要领导已经调回县城,工地上管理松散,父亲看不惯别人随意拿用财物,顶着挨批评、受处分的压力,坚持把几车松木板捐献给当地学校。我上二年级时,全校400多名学生都有了新桌凳,就是用这些松木板做的。父亲天性喜欢学校,没事时就到学校转转,学校的师生们也都很喜欢他。

父亲一生喜欢与年轻人打交道。和年轻人在一起时,父亲总能开怀大笑。父亲在水利工程上工作时,由于工作的特殊性和便利性,总是找借口把工地上干活的知识青年领来做助手,鼓励他们考师范、考大学,还给他们提供学习的房间、灯具、纸张,取暖的柴禾。父亲不厌其烦地给他们讲“头悬梁,锥刺骨”的故事。偶尔有一两个知青考上大学时,父亲总是乐得脸上笑开了花。母亲有时会说:“你爸是个“拎不清”呢,自己家的孩子冬天冻得鼻涕吸溜,衣裳破旧得没法见人,他都不管一下,却关心起别人家的孩子来了。”

有时,父亲回家还带着一大帮朋友,有县上和公社的领导、水利方面的专家和工程师,也有卡车司机。家里的上房炕上、床上和板凳上都坐满了人。每到这时,总能听到父亲大声地与客人说话,不时传来爽朗的笑声。按照礼节,我们依次见过客人之后都回到厨房里。这时候五兄妹的眼睛齐刷刷地盯着一张案板和一口二尺大锅,家里就剩一点白面了,看看母亲怎么能够做出大餐。时间不长,母亲就给客人们做好了午饭,一沓油馍馍、小半锅小米粥和两碟熟腌菜已出锅了。我们生怕饭不够了出现尴尬场面,幸好吃完后饭菜还有剩余。他们张罗着要走时,我们这才长长地舒了口气。那时,父亲带回来的人,在当地算是有头有脸的“大人物”,给这样的客人吃白面饭,是一种礼貌和体面。

父亲有时回来要住好多天,他不急于帮母亲干家务和农活,而是等到我们放学回家吃晚饭时,给我们出一些稀奇古怪的题目。有数学演算和逻辑思辨的,有诗词对仗的,也有生活中的一些哑谜,让我们一起解答,看谁答得快。还会说:“啊!快答对了。”有时也会说:“嗯!很接近了,这个也。”弟弟年龄小,看别人答完,自己还没想出来时,就急哭了。父亲总会说:“有志气啊,有志气。”这时,弟弟哭得更凶了。母亲看到此情此景总会责备父亲:“告诉孩子答案不就行了,看把他急的!”弟弟一听要告诉答案,就不玩了,边撕草纸边抹眼泪,抽噎着玩别的去了。

那个年代,在农村,别家的孩子吃过晚饭后早早地就睡觉了,由于受父亲的影响,我家每晚灯火通明,兄妹们天南海北地侃大山,古今中外地辩论,不到凌晨绝不睡觉。有时,我们五兄妹早上睡懒觉,父母也不会说什么。

再后来,弟弟喜欢上了《封神演义》,模仿着申公豹的动作,一鞭下去,哎!怎么还有一个没打住,弟弟笑着问为什么。我们都摇摇头,弟弟不无得意地说:“打神鞭!打神鞭,这玩意只能打神,人,根本不理你那一套,更别说妖魔鬼怪了。”弟弟从成都上完大学回来后常说:“我们四川人最了解杜甫、李白撒。杜甫写了好多诗,多,有什么用?李白一首顶杜甫十首。”转而问我:“你在西安上大学,学到了点啥?城墙是方的!”又问妹妹:“你呢,北京有啥好玩的?没提一笼蝈蝈回来?”

父亲虽然不会设置任何障碍来限制我们自由嬉戏的空间,但在那些他为我们制定的行为规范里,没有留下任何空隙。在父亲的观念里,知识是一条广阔的道路。缺少了知识,虽然生活照常进行,但大海和山巅就无从抵达了。父亲非常在意他所安排和吩咐的一切事情,他认为教育的主要目的不是片面地去解释字义,搞清词意,而是用启发、隐喻和暗示叩开孩子的心门。任何一个孩子,当他的心灵受到触动时,他所感知的事理,远比语言表达丰富得多。不管怎样,父亲回到家,我们能在他跟前走来走去,能听听他讲讲做人的道理,也就心满意足了。

父亲年少时是“富家少爷”,读书、写字、画画和吟诗是他的爱好。他幽默、自然、率性。20世纪50至60年代时他就在单位和住户的大门、门楣、牌匾上画毛主席像,在墙壁上写标语。包产到户后,父亲回到家里时不会种地。秋天,犁过的地总是留着一处处没犁透的地方,怕村里人笑话,就用脚壅土遮掩。春天播种时,母亲不敢让父亲扶犁。夏天堆麦垛,每到最后一捆,眼看暴雨就要来临时,总会连麦捆带人滑下来,整个麦垛都塌散了。箍驴圈窑时,要么箍到最后一块土坯时塌掉,连忙让大哥用后背抵住,蹭得大哥后背青一块紫一块的,要么箍的窑不圆,像歪嘴和尚。父亲从窑上跳下来,眯着一只眼看了看:行,还算满意!泥抹子一撂,便喝茶去了。

后来我猜想,父亲一生心无块垒,可以把一切不顺心的事撂下,就像他干活累了撂泥抹子一样地“脱滑”。父亲不会干农活,母亲很失望,她问着:“你们五兄妹中哪个粗心胆大,愿意不上学来种地,支持弟妹们上学呢?”二哥第一个举手,我们其他人都没机会了,因为母亲只留一个,就这样,二哥辍学了,成了一个“庄农人”。

只要母亲脸色温和一点,父亲就会忘掉一切,笑口常开,一身书卷气就又上身了。春天,到河滩种柳树;冬天,义务给村里的戏团画戏袍,鼓励村里的年轻人从事文艺演出;雨天,就带我们五兄妹写书法、绘画。

父亲订了《甘肃农民报》,学快速养猪,改良玉米、胡麻品种;到陕西贩苹果;到会宁北乡关川收玉米,转运到其他地方赚差价;每逢集日,就到集市上卖芹菜······他似乎无所不能。但是,他的手越来越粗了,衣服越来越脏了,嘴唇越来越干了,头发越来越少了。

现在回想起来,父亲是个“边缘人”,并不是一位合格的农民,也不是一位教师,更不是干部。经历过激情燃烧的岁月,参加过中华人民共和国如火如荼的建设,父亲能接受一切新事物,他懂得“道并行而不悖,万物并育而不相害”。

父亲晚年幸福而安逸,大部分时间都在书桌前度过。他常去老年书法班写字。父亲看不起没文化的人,固执地认为三代人不读书就有问题。父亲从不关心你当多大官,也从不羡慕你挣多少钱,只问你读了多少书。父亲常挂在嘴边的一句话就是:“家有万石粮,不如一子在书房。”他最乐意给家里来的客人送他的字画,不管你识不识字,也不管你爱要不爱要,都送他一幅字画。有时候看见放学回家走在院子里的中小学生,他也会在窗口叫喊着给小朋友们送个字画。

父亲常常对人讲,当年焦河水库大坝建成时,要题写水库名,好几个人试了一下,没人会写大字。最后,由会宁县委书记王君党按纸,父亲如椽大笔写下了“焦河水库”四个大字,匠人们用水泥把四个大字砌在大坝泄洪槽上方。如今,大坝早已废弃,可父亲写的字依然没被水冲走。父亲一辈子最骄傲、最荣耀的事,就是县委书记为他按纸研墨让他写大字书法,在父亲心目中,县委书记就是大官,能干大事。

父亲晚年时常坐在书桌前,用毛笔写一些古诗词对联,诸如“千古文章书卷里,百花消息雨声中”“飞舟最爱迎激浪,快马更需加快鞭”之类的,这几乎是他的“保留节目”,父亲的一生是几个时代的缩影。追忆逝者,皆在找回青春;人生如诗,愿我们踏歌而行。我常常在想,父亲以及父亲那一代人在极度艰苦的环境中所表现出的坚强、勇敢、善良、乐观、正直和廉洁,着实让人心里踏实而敬仰。

父亲年少时,有一个好母亲;年轻时,有一个好妻子;晚年时,有一帮好子女。他的一生,总有一帮好朋友。他渴望通过教育强国利民,齐家治国平天下。

父亲去世后,我把父亲晚年时在小区院子里乘凉时常戴的一顶草帽带回了兰州家里,放在书架上最高的地方,聊以寄托对他的思念。

2018年冬天,在父亲去世两周年后,他被评为会宁县改革开放40年“家长楷模”之一,我们五兄妹都去了会宁,二哥陪母亲到电视直播大厅领了奖。回来的路上,四弟说,会宁有无数个这样的家庭,我们只是比别的家庭幸运了一点。父母所获的这个荣誉沉甸甸的,我们当儿女的做得稍微不够理想,就会对不起父母所获的荣誉,我们一定要奋发努力,不断进取,积极作为,回报社会。

相关链接:有关焦国廷同学

焦锅子!焦锅子

李国英

写下“焦锅子”这仨字的时候,心绪再也难平。“焦锅子”不是烧糊了饭菜的锅,而是一个人,准确说是我上高中时一位姓焦的男同学。穿过20年的峥嵘岁月,如今,我们的双手又紧紧握在了一起。

上个世纪八十年代中期,陇中的秋天某日,我靸拉着钻满黄土的黑呢绒布鞋去县城高中报到,在校园第一次见到了同样土不拉叽的“焦锅子”同学----苍白的脸蛋苍白的手,蓝蓝的帽子蓝蓝的衣,目光游移不定,淡然地朝我笑笑,算是打了招呼。

时隔二十多年之久,焦锅子同学留给我最深的印象有三:A.我发现他经常出校园去县城南关某处取干粮,而且打开水比我跑得快;B.从不跟女同学说话,好像跟女同学有仇似的。C.我们在宿舍用煤油炉子做饭的时候,他庄重而敬业,并且速度奇快。相比之下,曹强如同学简直不能跟焦锅子生活在同一个地球上,做饭忒慢不说,经常是半生不熟就囫囵吞枣。

高中整个求学时代,焦锅子是跟我的心离得最近的同学之一,他曾严肃地劝导我:学生就是学生,心里不能光装着女同学而荒废了自己的学业。当时的我只是“嗯嗯啊啊”,等我彻底理解他这话分量的时候,我已经在浪迹天涯的路上。

在我转战关中平原和中原的九十年代初,焦锅子考上了西安一所大学,期间通过几份信,后来因为我的动荡彻底失去了联系。

2008年农历腊月,在金城再一次见到的焦锅子同学,已是踌躇满志、腰缠万贯的老板了。此时的他,和20年前判若两人,谈吐不俗不说,仅从他和女同学打情骂俏无所顾忌的行为和态度上看,这家伙经过岁月的打磨,已经修炼到家了。

焦锅子赚钱赚得无聊的时候,也会酸不叽叽地填几首词。这不!前两日就为我整了一阙:

临江仙 -接待李XX同学

陇上美酒昨已备,春风来到金城。犹记当年同窗谊,城中设宴会,翘盼回乡人。惠笔一枝谁与似? 中原大地驰骋。琼瑶高歌舒广袖,放浪形骸外,俯仰天地间。

我也和了一首:

独对西北酒一杯,乡愁皆化闲泪。秋风似解同窗谊,殷勤把意会,敲窗问故人。黄沙千里望高原,当年家贫少年,今日商海搏领袖,鲲鹏驰宇外,龙马逐世间。

(写于2009年春节)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏